Event verpasst?

Zur Videoaufzeichnung

Dass die Durchführung eines geselligen Anlasses auch unter aktuellen Corona-Vorzeichen möglich ist, zeigt swisscleantech mit seinem Winteranlass vom 30. November. Möglich wurde dies dank einem erweiterten Gesundheitsschutzkonzept (2G) und der Flexibilität des Bierhübeli-Teams in Bern. So trafen sich die Gäste zum Apéro riche unbeschwert in vorweihnachtlich-festlicher Stimmung des Vorgartens mit Feuerschalen und Glühwein, um im Anschluss den spannenden Vorträgen und Diskussionen im Festsaal mit Maske zu folgen.

Menschengemachte Extremwetterereignisse nehmen rasant zu – höchste Zeit, konsequent zu handeln

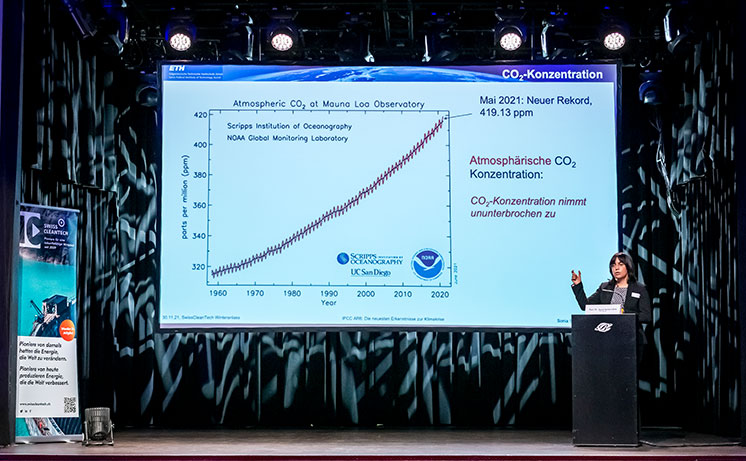

Frau Prof. Sonja Seneviratne, Klimawissenschaftlerin der ETH Zürich und Hauptautorin des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates IPCC stellte den rund 100 Teilnehmer*innen vor Ort und den etwa 100 gemeldeten Livestream-Zuschauer*innen die Kernresultate des Klimaberichtes vor, den das IPCC im Sommer veröffentlicht hatte – ein 1’000-seitiger Bericht von ebenso hoher Dringlichkeit wie wissenschaftlicher Qualität, an dem 234 Autor*innen aus aller Welt mitgearbeitet hatten und welcher auch als 10-seitige Zusammenfassung für Entscheidungsträger*innen zur Verfügung steht.

Die Aussagen des Berichts sind deutlich: Wir tun zu wenig gegen den Klimawandel und den getroffenen Massnahmen fehlt es an Geschwindigkeit. Diese Aussage ist an sich nicht neu. Was jedoch die Forschungsarbeiten der letzten Jahre besonders bestätigt haben: Bereits heute hat die Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen massiv zugenommen und ohne Ausbau aktueller Klimaschutzmassnahmen werden Dürren, Hitzeperioden, Landbrände und Überflutungen immer häufiger auftreten.

Seneviratne machte deutlich: Die aktuelle globale Erwärmung ist beispiellos – eine höhere Erwärmungsrate gab es in den letzten 1'000 Jahren nicht, die globale Temperatur ist seit 100'000 Jahren unerreicht hoch. Und auch mit der Ursachenforschung brauchte sie sich nicht lange aufzuhalten: «Der Klimawandel ist menschengemacht.» – zu 98%. Trotz Coronakrise nimmt die CO2-Konzentration ununterbrochen zu und erreichte im Mai dieses Jahres einen neuen Höchststand. Einziger Ausweg bleibe das Ziel Netto-Null, führte Seneviratne aus und verwies auf die beiden Hauptursachen Verbrennung fossiler Brennstoffe und Abholzung.

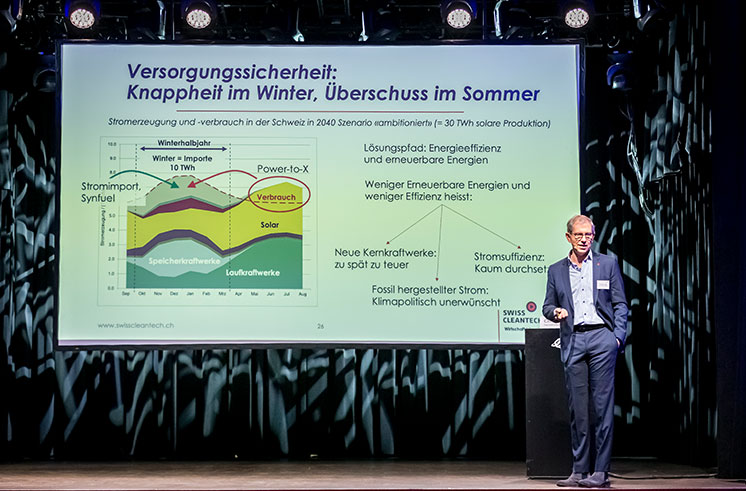

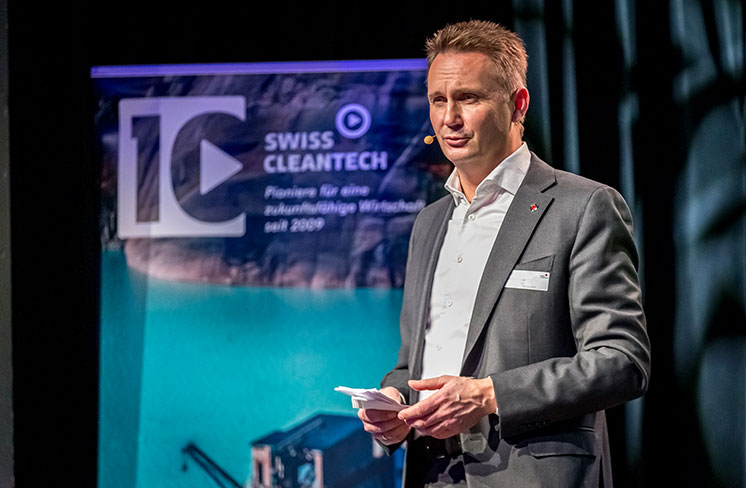

Mit Winterstromauktionen von den fossilen zu den erneuerbaren Energien

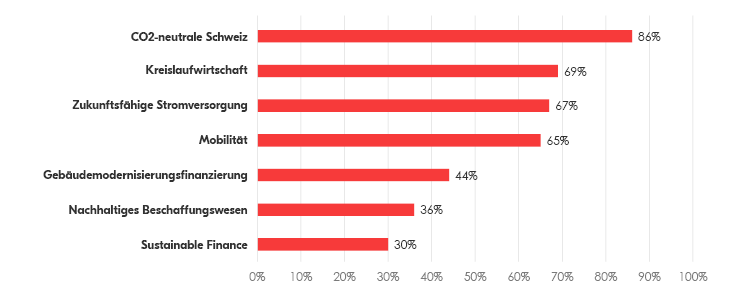

Christian Zeyer, Geschäftsführer von swisscleantech spannte anschliessend den Bogen von der Klimawissenschaft zur Schweizer Energieversorgung. Er unterstrich, dass auch die Schweiz zum Ausstieg aus den fossilen Energien noch viele Hausaufgaben zu erledigen hat. Noch immer werden rund 61% des Schweizer Energieverbrauchs durch fossile Energien gedeckt. Zum Ausstieg müssen die Erneuerung des Gebäudebestandes und die Elektrifizierung des Verkehrs eine entscheidende Rolle einnehmen. Diese beiden Bereiche sind für 85% der in der Schweiz verwendeten fossilen Energien verantwortlich. Der Lösungsweg führt über Elektrifizierung und Energieffizienz, führte Zeyer aus – und das bedeutet, dass die Schweiz seine Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen deutlich ausweiten müsste. «Die Umstellung unserer Energieversorgung ist eine Generationenaufgabe. Sie verlangt von uns, das Angebot an erneuerbarem Strom aus Photovoltaikanlagen und Windturbinen um mindestens den Faktor zehn zu erhöhen. Damit dies gelingt, braucht es einen tragfähigen Kompromiss zwischen Konsument*innen und Produzent*innen.»

Damit die notwendige Geschwindigkeit des Ausbaus erreicht werden könne, brauche es Investitionshilfen, die sich konsequent an den Herausforderungen der Zukunft orientieren. Diese liegen vornehmlich in der Winterstromversorgung, weshalb sich auch das Förderregime entsprechend ausrichten müsste. swisscleantech macht sich deshalb stark für ein Auktionsmodell, das den Ausbau der Produktionskapazitäten für erneuerbaren Strom effektiv zu fördert und vor allem die Produktion im Winter entschädigt.

Die Politik, die Energiewirtschaft und der Finanzplatz zur Zukunft des CO2-Gesetzes und der erneuerbaren Energien

In einer abschliessenden Podiumsdiskussion mit Antje Kanngiesser, CEO Alpiq, Susanne Vincenz-Stauffacher, FDP-Nationalrätin, August Benz, stellvertretender CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung und Fabian Etter, Co-Präsident von swisscleantech wurden die Inputs aus den Referaten näher beleuchtet und in ihren politischen Kontext gestellt.

Die Diskussion um das kommende CO2-Gesetz rückten in dieser von SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann moderierten Diskussion sehr schnell ins Zentrum. Fabian Etter bedauerte den immer noch vorherrschenden Fokus auf die verlorene Abstimmung im letzten Juni – Es gehe nicht an, dass deshalb marktwirtschaftliche Massnahmen in den Hintergrund rücken sollen. Diese seien aus Effizienzgründen allen anderen Massnahmen weiterhin überlegen. Auch für Nationalrätin Vincenz-Stauffacher stehen marktwirtschaftliche Massnahmen im Vordergrund; dabei gelte es aber auch, neue Möglichkeiten auszuloten. So sieht sie beispielsweise grosses Potenzial in Public-Private-Partnership-Massnahmen im Bereich der Gebäudemodernisierungen. Wichtig sei aber auch – darin waren sich die Teilnehmer*innen einig – dass der Bevölkerung die Notwendigkeit und die Richtigkeit der Massnahmen nachvollziehbarer kommuniziert werde und dass die Finanzflüsse transparent aufgezeigt werden.

Des Weiteren unterhielten sich die Podiumsteilnehmer*innen über die Herausforderungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Es sei offensichtlich, dass es zwei wesentliche Gründe gäbe, warum die erneuerbaren Energien in der Schweiz nicht schnell genug vorankämen: Wesentliche Hindernisse seien zum einen die langwierigen Bewilligungsprozesse, zum anderen der Mangel an finanziellen Anreizen. Diese Einschätzung wurde auch durch die Publikumsbefragung bestätigt.

August Benz betonte, dass aus Bankensicht die Bereitschaft und auch das Potenzial zur Finanzierung grundsätzlich vorhanden seien. In einer Studie rechnete die Bankiervereinigung vor, dass in den nächsten 30 Jahren rund 400 Milliarden Franken investiert werden müssten, um die Dekarbonisierung der Schweiz zu schaffen. Diese Grössenordnung sei für die Schweizer Volkswirtschaft zu stemmen. Auch Antje Kanngiesser betonte, dass finanzielle Mittel nicht das Problem darstellten. Es sei aber für Stromproduzent*innen eine grosse Herausforderung, marktfähige Business Cases zu entwerfen. Hohe Anfangsinvestitionen stünden einer zunehmenden Volatilität der Strompreise gegenüber. Dies mache die Finanzierung neuer Projekte zu einer Herausforderung. Mindestens so schwierig sei aber die Bewilligungspraxis. Investor*innen seien auf Planungssicherheit und schnelle Prozesse angewiesen, um bereitwillig zu investieren. Das Podium war sich daher einig, dass die Zusammenführung der Bewilligungsprozesse und die Reduktion der Rekursmöglichkeiten diese Prozesse beschleunigen würden. Es gehe aber nicht darum, die Möglichkeit zur Einsprache auszuhebeln, sondern einzig um einheitliche und schnelle Prozesse. Allenfalls wären auch spezialisierte Gerichte sinnvoll, die zur Konfliktlösung zwischen Infrastrukturprojekten und Umwelt beitragen, warf Vincenz-Stauffacher ein.

Die swisscleantech-Co-Präsidenten Carsten Bopp und Fabian Etter rundeten die Diskussion und Vorträge ab, worauf der rundum gelungene Anlass mit dem Dessertbuffet sein Ende fand.

Verfolgen Sie den Anlass nachträglich in voller Länge:

Zur Videoaufzeichnung