Ausgangslage

Die Versorgungssicherheit im Winter beschäftigt Stromproduzent*innen wie auch -konsument*innen. Mit dem aktuellen, zu langsamen Ausbau der Schweizer Stromproduktionsanlagen wird die Stromnachfrage das Angebot im Winterhalbjahr um bis zu 20 Terawattstunden übersteigen. Diese Grössenordnung kann weder durch Importe gedeckt werden, noch kann sie durch Einsparungen ausreichend reduziert werden. Ganz anders ist die Stromversorgungssituation im Sommer einzuschätzen: Die Wasserkraft liefert zwei Drittel ihrer Jahresleistung im Sommer und auch die Solarenergie erreicht naturgemäss in dieser Jahreszeit ihre Spitzenwerte – es ist mit einem Überangebot an Strom im Sommer zu rechnen.

Aktuell verfügt die Schweiz über ein funktionierendes Fördererregime für kleine Solaranlagen auf Dächern. Dieses Förderprogramm ist sinnvoll und soll weitergeführt werden, weil es dezentral Strom zur Verfügung stellt. Ergänzt wird es seit Herbst 2021 um ein zeitlich beschränktes Förderprogramm, das technologiespezifisch und wenig liberal ausgestaltet ist.

Ein fairer, marktnaher und technologieoffener Lösungsvorschlag

swisscleantech ist überzeugt, dass es ein langfristiges und verlässliches, möglichst technologieoffenes Anreizprogramm braucht. Für die Akzeptanz eines Förderprogramms wichtig ist, dass es sich an den Bedürfnissen der Kund*innen wie auch der Produzent*innen orientiert. Deshalb ist die Förderung so auszurichten, dass die Winterstromproduktion direkt gefördert wird. Für ihre Sommerproduktion sollen die Produzent*innen direkt auf dem Markt entschädigt werden.

Auf dieser Basis hat swisscleantech ein Auktionsmodell erarbeitet, welches besonders die Winterstromproduktion fördert und gleichzeitig eine technologieunabhängige Vergabe von Fördergeldern ermöglicht. Auktionen sind ein gängiges und etabliertes Modell zur Vergabe von Fördermitteln für Produktionsanlagen von erneuerbarem Strom. swisscleantech schlägt zwei einfache Anpassungen vor, die es erlauben, die aktuell gut eingeführten Einfachvergütungen weiterzuführen und sicher zu stellen, dass vor allem die Produktion im Winter entschädigt wird.

Ablauf der Winterstromauktion

Die Auktion erfolgt in vier Schritten:

1. Vorbereitung durch Stromproduzent*in

Jede Betreiber*in erarbeitet ein Businessmodel für eine geplante Stromproduktionsanlage. In dieses Businessmodel werden die Erwartungen bezüglich des Strompreises, der auf dem Markt erzielt werden kann, miteingerechnet. Schliesst das Businessmodel mit einem Gewinn ab, besteht die Bereitschaft, zu investieren, ohne auf eine Förderung zurückzugreifen. Zeigt das Businessmodel am Ende der Lebensdauer der Anlage nicht amortisierbare Investitionen, so wird die Investor*in (zunächst) darauf verzichten, zu investieren, da mit einem Verlust gerechnet werden muss.

2. Beantragung eines staatlichen Investitionsbeitrags durch Investor*in

Bis hier unterscheidet sich das Vorgehen nicht von einer normalen Auktion. Statt diese Berechnung nun direkt auf die Produktion umzulegen und einen Produktionsbeitrag pro Kilowattstunde zu beantragen, soll die Investor*in einen Investitionsbeitrag in der Höhe dieser nicht amortisierbaren Investitionen beim Staat beantragen.

3. Erwartete Winterstromproduktion

In einem dritten Schritt bestimmt die Investor*in die Menge der Produktion, welche die Anlagen im Winter voraussichtlich erbringen wird. Diese erwartete Produktion wird über die Lebensdauer der Anlage hochgerechnet.

4. Die eigentliche Auktion

In einem vierten Schritt wird der benötigte Investitionsbeitrag durch die zu erwartete Produktion dividiert. Es errechnet sich ein Preis für die zusätzliche Winterstromproduktion. Dieser Wert ist über verschiedene Anlagen hinweg direkt vergleichbar – auch wenn sie unterschiedliche Technologien nutzen. Die Angebote der Investor*innen können nun nach aufsteigenden Preisen aufgereiht werden. Alle Angebote, die einen tieferen Preis als das letzte noch akzeptierte Angebot einfordern, erhalten einen Zuschlag. Den Investor*innen wird anschliessend ein einmaliger Investitionsbeitrag in der beantragten Höhe ausbezahlt.

Vorteile der Winterstromauktion

Technologieübergreifende Auktion und Vergleichbarkeit

Solaranlagen können beispielsweise mit Wind- oder Wasserkraft direkt verglichen und auktioniert werden.

Wirtschaftliche Anreize für Betreiber*innen

Betreiber*innen tragen zwar das Risiko, haben aber auch die Möglichkeit, Gewinn zu erwirtschaften.

Minimale Abhängigkeiten zwischen Staat und Investor*in

Die beantragten Investitionsbeiträge orientieren sich an der gesamten Lebensdauer und werden so einmalig ausbezahlt – es werden keine langfristigen Verträge zwischen Investor*in und Staat benötigt.

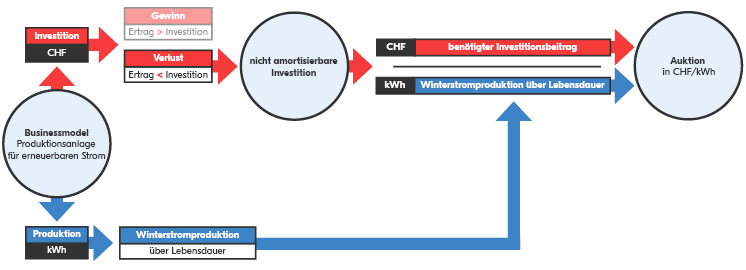

Bild 1: Schematische Darstellung der Winterauktion

Die Betreiber*in erstellt das Businessmodell. Daraus ergibt sich die Rentabilität. Ist die Rentabilität nicht gegeben, wird ein Investitionsbeitrag beantragt. Für die Auktion wird dieser mit der Winterproduktion über die Lebensdauer in Beziehung gebracht.

Ein Beitrag aus dem Jahresbericht

Zum Jahresbericht 2021