Die Zukunft gehört laut Bundesrätin Simonetta Sommaruga den erneuerbaren Energien. Jetzt brauche es aber zusätzliche Anstrengungen, sagte die Energie- und Umweltministerin am Sommeranlass von swisscleantech an der Hochschule für Technik Rapperswil. «Die Zeit ist reif für die Sonnenenergie. Wenn nur schon die gut geeigneten Dächer für Photovoltaik genutzt würden, dann könnten sie doppelt so viel Strom erzeugen wie alle Atomkraftwerke in der Schweiz zusammen.“ Es brauche aber auch Investitionen in die Wasserkraft und den Wind. Das erhöhe die Versorgungssicherheit, nutze der Umwelt und stärke den Werkplatz. „Wir sollten die Milliarden Franken, die wir in die Ölstaaten schicken, hier investieren.» Jetzt solle man nicht mehr nur Diskussionen über die richtige Klima- und Energiepolitik führen, sondern den Worten Taten folgen lassen. «Deshalb bin ich gern zu swisscleantech gekommen», sagte Sommaruga vor den mehreren hundert Teilnehmern der Veranstaltung. «Sie sind diejenigen im Land, die wissen, wie man das umsetzt. Deshalb setze ich auf sie.»

Christian Zeyer hatte zuvor auf die zentrale Rolle der Politik verwiesen. Für den Erfolg erneuerbarer Energien seien staatliche Subventionen entscheidend gewesen, sagte der Geschäftsführer von swisscleantech in seinem Referat. So seien die Preise der Photovoltaik auch deshalb von 100 Dollar pro Watt 1976 auf 0,287 Dollar 2018 gesunken, weil das deutsche Einspeisegesetz von 1990 die Installation von Photovoltaikanlagen gefördert habe. Mit der grösseren Menge an Anlagen seien die Preise für die einzelne Anlage gesunken. «Wirtschaftlichkeit wird erreicht, wenn der Markt gross ist. Aber die Marktdurchdringung wird nur erreicht, wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben ist», sagte Zeyer. «Da wird die Politik gebraucht.»

Es sei klar, was getan werde müsse, so Zeyer. swisscleantech habe im vergangenen Herbst in der Publikation «Der Weg in eine klimafreundliche Zukunft» zwölf Schritte aufgezeigt. Diese reichten von der Gebäudeeffizienz und der CO2-freien Wärme über nachhaltige Mobilität und flexible Arbeit zu erneuerbaren Energien und Energiespeicher sowie zur Kreislaufwirtschaft. «Damit kann man den Klimawandel stoppen», so Zeyer. «Jetzt ist der Moment». In einem ersten Schritt seien die Ständeräte gefragt, ein sauberes CO2-Gesetz mit klaren Zielen zur CO2-Reduktion zu erarbeiten. Später müsse der Strommarkt so gestaltet werden, dass er die Kosten abbilde. Schliesslich brauche es auch eine Bepreisung der Mobilität, in die alle Kosten einbezogen würden.

Wie dringlich eine wirksame Klimapolitik ist, machte Henrik Nordborg deutlich. «Wir sind nicht annähernd auf Kurs, das 2-Grad-Ziel von Paris zu schaffen», sagte der Professor und Studiengangleiter Erneuerbare Energien und Umwelttechnik an der Hochschule Rapperswil. Der Grund: Der globale Energiebedarf wächst schneller als die erneuerbaren Energien. Das Wachstum der Wirtschaft sei noch nicht vom Wachstum des CO2-Ausstosses entkoppelt. Die Voraussetzungen sind gegeben: Photovoltaik und Windenergie seien nicht mehr zu teuer, beide komplementär. Inzwischen gebe es auch zahlreiche Speichermöglichkeiten, etwa die chemische Speicherung von Strom, das sogenannte Power-to-X, an der auch die Hochschule Rapperswil forscht. Doch es reiche nicht, die richtigen Technologien zu haben. Denn das Wissen um den Klimawandel sei schon vier Jahrzehnte alt. Aber weder die Politik noch die Wissenschaft hätten aus dem Wissen den Schluss gezogen, dass sie auch handeln müssten.

-

-

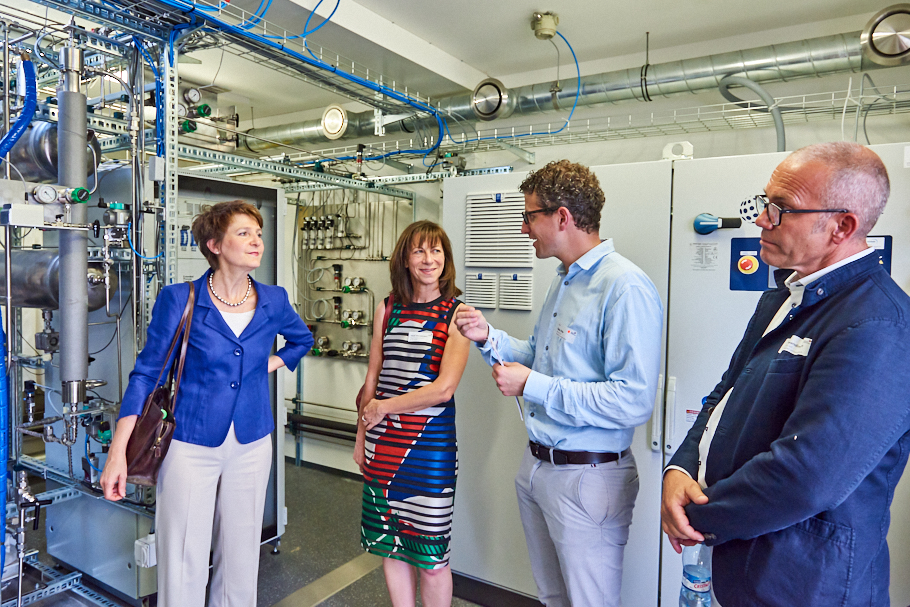

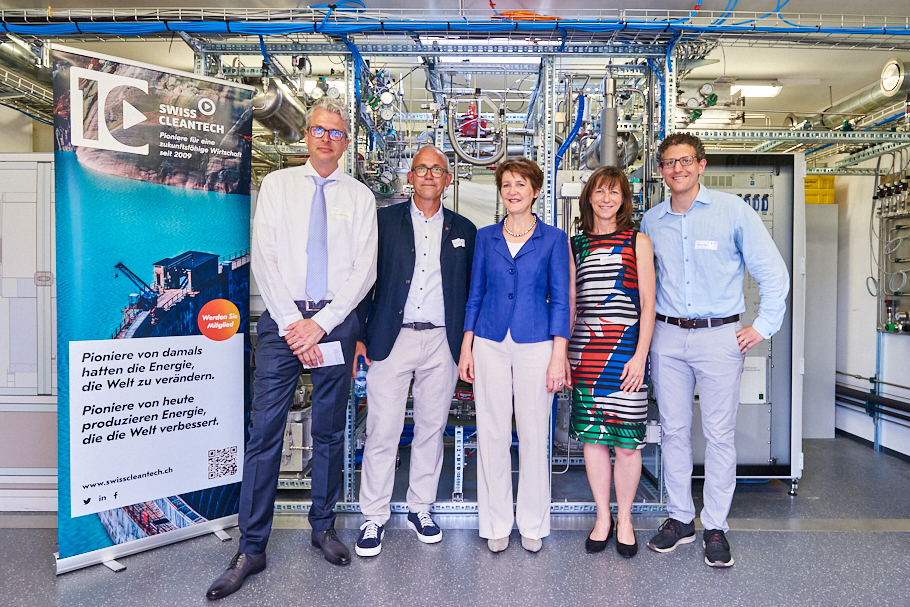

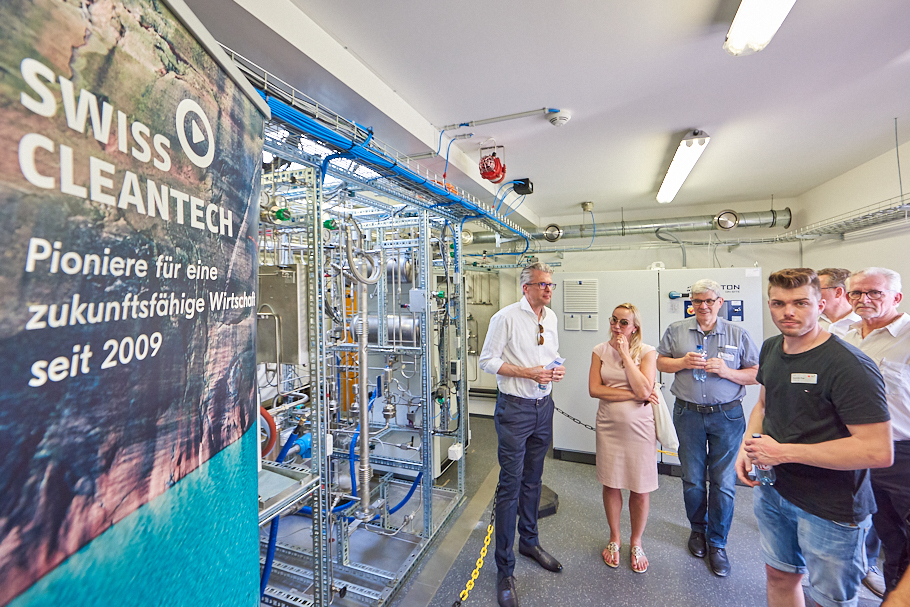

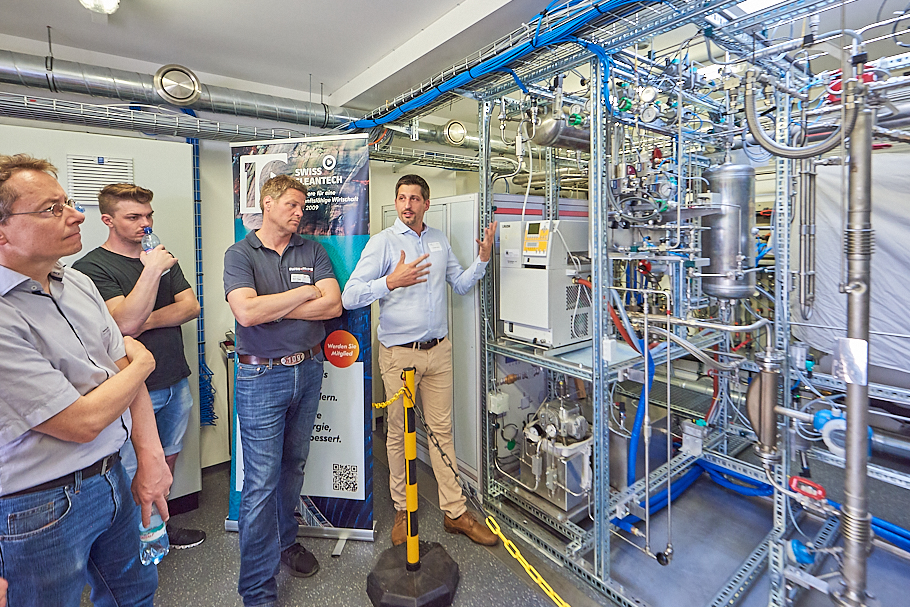

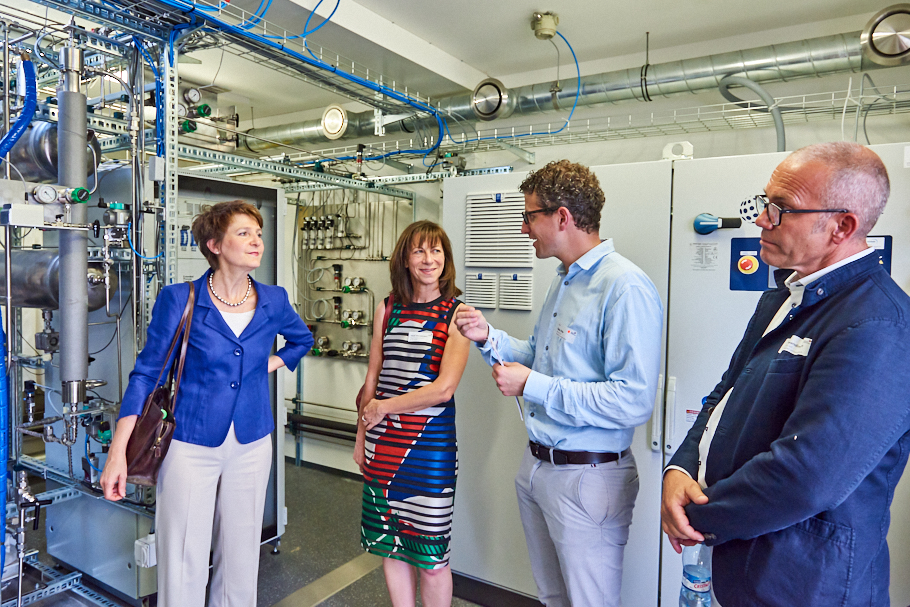

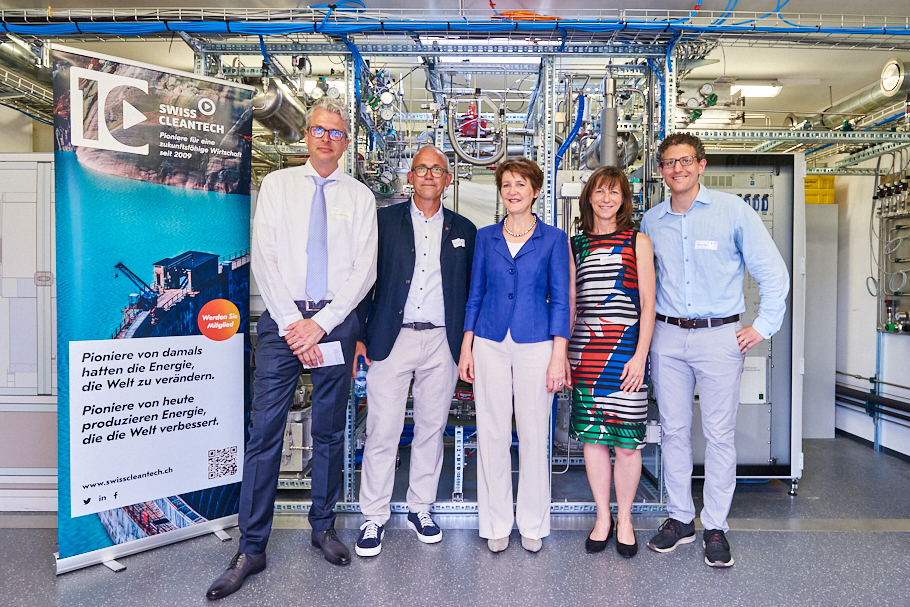

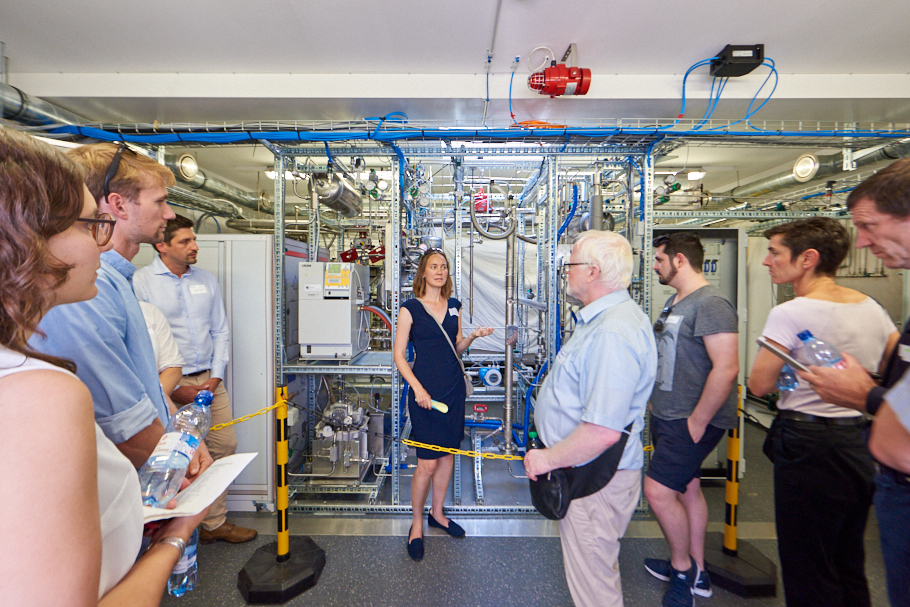

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

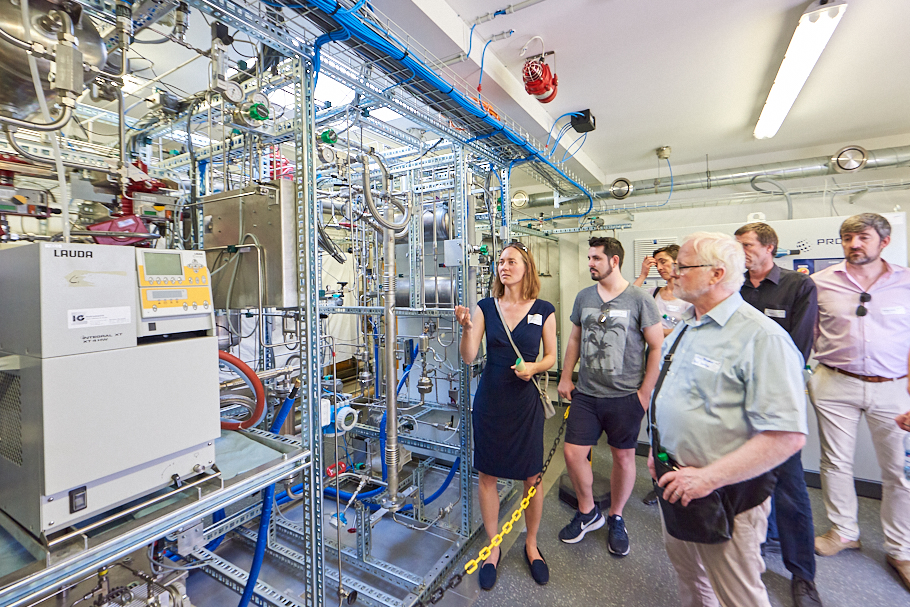

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

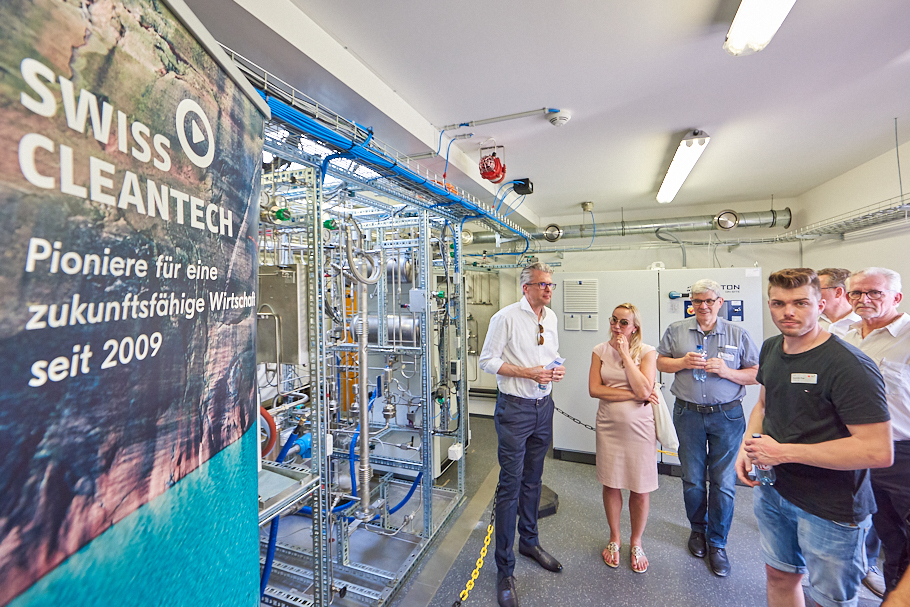

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

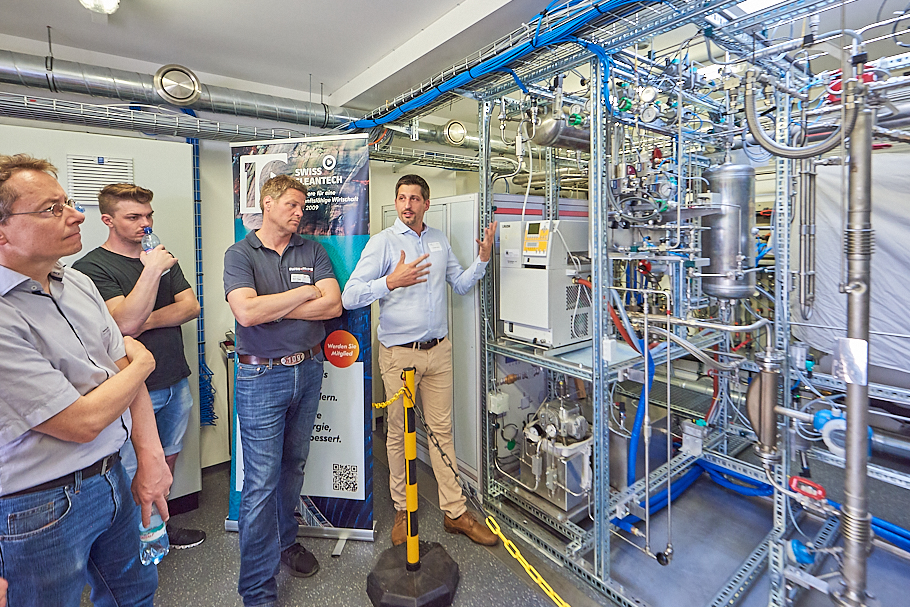

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

-

-

Swisscleantech Sommeranlass in Rapperswil am Montag, 24. Juni 2019.

***

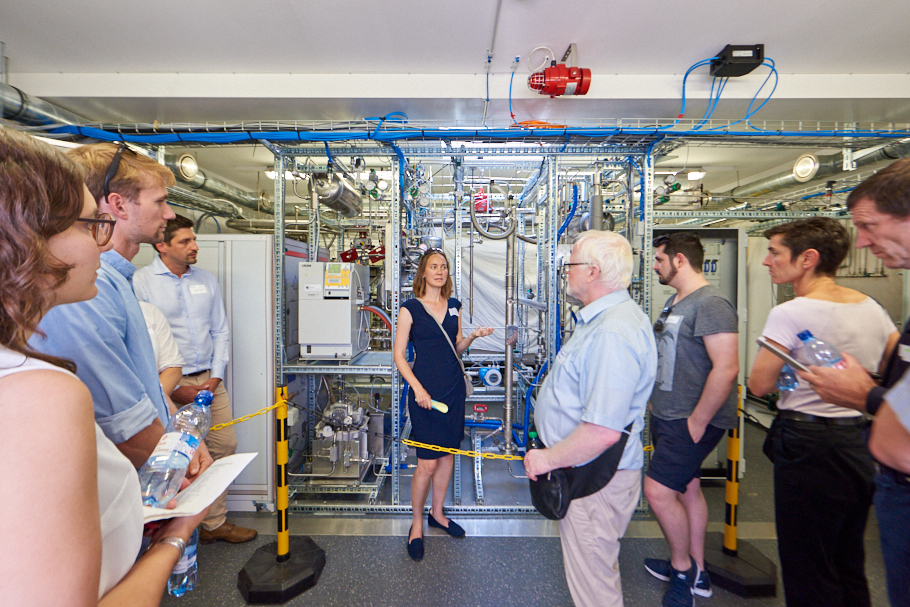

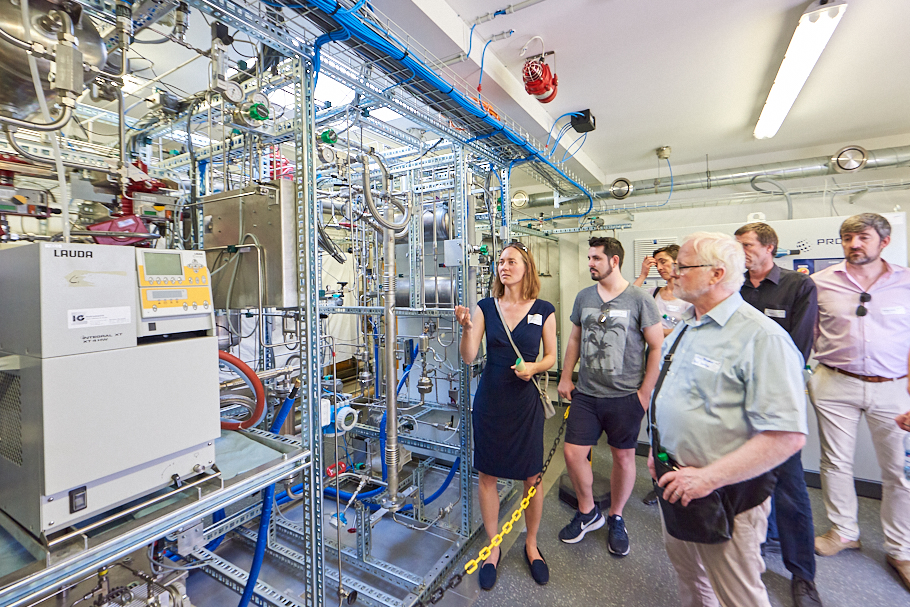

Vor dem Hauptanlass hatten Mitglieder von swisscleantech die Möglichkeit, vier Forschungsanlagen auf dem Gelände der Hochschule zu besichtigen. Diese Anlagen könnten für die Energiezukunft der Schweiz eine zentrale Rolle spielen.

Power-to-Gas-Anlage: Umwandlung und Speicherung von erneuerbarem Strom

Power-to-Gas ist ein Verfahren, um erneuerbare elektrische Energie und wiederverwendetes CO2 in chemische Energie in Form eines Gases umzuwandeln. Mit dieser Technologie kann man überschüssigen Strom langfristig vom Sommer in den Winter speichern in Form von Methan. Das hergestellte erneuerbare Gas kann in der bestehenden Gasinfrastruktur verteilt werden und für erneuerbare Mobilität oder im Winter für die Produktion von Wärme und Strom verwendet werden. Der Nachteil dieser Technologie sind die hohen Verluste, die sich durch die Umwandlungsprozesse ergeben; der Wirkungsgrad von Strom zu erneuerbarem Gas beträgt momentan ca. 55%. Das Ziel der HSR-Forschungsanlage ist, diesen Wirkungsgrad durch neue Innovationen auf 70% zu erhöhen.

Mobilität der Zukunft: Elektro-, Wasserstoff und Methanfahrzeuge

Die Mobilität der Zukunft wird mit erneuerbarer Energie angetrieben: Eine Möglichkeit ist die Elektromobilität mit Strom aus der Batterie oder mit Strom, der im Auto in einer Brennstoffzelle aus Wasserstoff produziert wird. Eine zweite Möglichkeit sind Verbrennungsmotoren, die mit Biogas oder Gas aus einer Power-to-Gas-Anlage betrieben werden. Diese Möglichkeit ist jetzt sofort umsetzbar und erlaubt grosse Reichweiten sowohl für Personenwagen als auch im Schwerlastverkehrt. In der Zukunft werden sich die verschiedenen Technologien ergänzen und die Mobilität der Zukunft gemeinsam prägen.

Solarenergie

Die Energiestrategie 2050 setzt neben der Wasserkraft auf Solarenergie als wesentliche Säule zur Versorgung von Gebäuden und Industrie mit Wärme und Strom. Das Institut für Solartechnik betreibt ein akkreditiertes Prüfinstitut zur Qualitäts- und Leistungsprüfung von Solarkomponenten. Im Aussenlabor auf dem Dach eines Campus-Gebäudes wird eine Vielzahl von Solar-Komponenten betrieben und der Stand der Technik und aktuelle Neuentwicklungen zur Erzeugung von Solarwärme und Solarstrom evaluiert.

Wasseraufbereitung

Die Bereitstellung von hygienisch einwandfreiem Trinkwasser an entlegenen Standorten oder in Entwicklungsländern stellt eine grosse technische Herausforderung dar. Mit der schwerkraftgetriebenen Membrantechnik (Ultrafiltration) liegt eine Lösung vor, die mit Photovoltaik kombiniert eine weitere Effizienzsteigerung aufweist und interessante Anwendungsfelder erschliesst.

***

Präsentation von Prof. Dr. Henrik Nordborg, Hochschule für Technik Rapperswil (PDF)

Präsentation von Dr. Christian Zeyer, swisscleantech (PDF)

Fotos: © Michael Buholzer

Videostatement BR Sommaruga über swisscleantech

Videostatement BR Sommaruga über Investition für den Klimawandel im Inland

Kurzfilm des Sommeranlasses «Energiezukunft Jetzt!»