Meilenstein im öffentlichen Beschaffungswesen

Noch im Sommer hat der Nationalrat die Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen im Vergabeverfahren bei den Beratungen zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) abgelehnt. Die Ständeratskommission beantragte daraufhin, solche Anforderungen zu verankern. Am 10. Dezember 2018 hat der Ständerat den Antrag seiner Kommission diskussionslos durchgewinkt und differenziert sich so klar gegenüber Bundesrat und Nationalrat.

Mit der Revision des BöB soll das Beschaffungswesen stärker auf Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet werden. Damit ändern sich die Spielregeln zugunsten von Firmen und Behörden, die Nachhaltigkeit ernst nehmen. Dies erlaubt, Güter und Dienstleistungen nicht nur nach ihrem Anschaffungspreis zu betrachten, sondern die gesamten Lebenszykluskosten einschliesslich der Umweltkosten einzubeziehen.

Die Einhaltung von Mindeststandards kann dabei durch die explizite Erwähnung von Normen des Arbeits-, Sozialversicherungs- oder Steuerrechts sichergestellt werden. Dies ist deshalb wichtig, weil so verhindert wird, dass beschaffende Stellen unter Umständen Gesetzesverstösse begünstigen. Zudem können Anbieter vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn sie sich nicht an diese Standards halten und beispielsweise Dumping betreiben.

Den Umweltschutzbestimmungen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Werden diese eingehalten, begünstigt dies den Übergang vom Preis- zum Qualitätswettbewerb im öffentlichen Beschaffungswesen und stimuliert Innovationen. Diese können in einem Markt mit einem Volumen von über 40 Milliarden Franken pro Jahr gegenüber der internationalen Konkurrenz einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen. Damit werden nicht nur Firmen, die nachhaltige Produkte anbieten, als wichtige Partner für Bund, Kantone, Gemeinden und Städte gestärkt, sondern der gesamte Werkplatz Schweiz. Deshalb ist dieser deutliche Entscheid des Ständerats sehr zu begrüssen.

Lesen Sie auch: Differenzbereinigung im Beschaffungsrecht

97 zu 95 Stimmen, oder: das Einmaleins der Schweizer Klimapolitik

Am 3. Dezember startete der Nationalrat die Beratungen zur künftigen Klimapolitik der Schweiz. Nicht nur das Inlandziel, das eine verbindliche CO2-Reduktion in der Schweiz vorschreibt, wird mit 97 zu 95 Stimmen aus der Vorlage gekippt. Auch bei den Massnahmen für das Verkehrswesen und den Gebäudepark drückt der Nationalrat auf die Bremse. Schnell zeichnet sich ab: Wie bereits in der Kommission fallen die Abstimmungen äusserst knapp aus und bedürfen an der einen oder anderen Stelle sogar des Stichentscheids der Präsidentin. Die meisten Abstimmungen folgen dem Muster auf dem Foto oben: Durch die Mitte verläuft ein Graben. Aus der Sicht von swisscleantech von besonderer Bedeutung:

- Der Nationalrat kippt das Inlandziel mit 2 Stimmen Unterschied aus der Vorlage. Knapp entscheidet er sich zudem, lediglich international oder multilateral festgelegte Anforderungen an ausländische Emissionszertifikate zu stellen. Er aberkennt dem Bundesrat die Kompetenz, solche Anforderungen festzulegen.

- Mit fast schon deutlichen 107 zu 84 Stimmen entscheidet sich der Nationalrat, ab 2026 einen – wenn auch nicht sonderlich starken, aber immerhin verbindlichen – Emissionsstandard für Gebäude einzuführen.

- Statt die Emissionsgrenzwerte für Neuwagen im Gleichschritt mit der EU zu senken, verankert der Nationalrat mit 99 zu 92 Stimmen Erleichterungen zur Zielerreichung und schwächt den Klimaschutz im Verkehrswesen ab.

- Wie vom Bundesrat vorgeschlagen, soll die CO2-Abgabe erhöht werden, und die Weiterführung des Gebäudeprogramms kommt mit einer Stimme durch.

Insgesamt wird die Vorlage zum CO2-Gestez stark verwässert und in der Schlussabstimmung deutlich abgelehnt. Nun ist der Ständerat mit einem kompletten Neustart der Arbeiten gefordert.

Die bisherigen Beratungen des CO2-Gesetzes sind aus der Sicht von swisscleantech ernüchternd. Der Nationalrat politisierte während vier Tagen an der Klimawissenschaft und auch an der Bevölkerung vorbei. Ohne Inlandziel stellt sich die Schweiz ins Abseits. Und ohne wirksames Klimagesetz vergibt sie die Chance, die vorhandenen Potenziale zur CO2-Reduktion im Verkehrs- und Gebäudebereich auszuschöpfen. Viele europäische Länder verfolgen bereits heute deutlich ambitioniertere Klimaziele. Damit die Schweiz ihre Pionierrolle im Bereich klimafreundlicher Technologien halten und den Unternehmen Investitionssicherheit bieten kann, braucht es verbindliche klimapolitische Rahmenbedingungen. Nur so machen wir unsere Infrastrukturen fit für die Zukunft.

Nun ist der Ständerat gefragt. Ab dem 10. Januar 2019 berät die Umweltkommission des Ständerats die Vorlage – und dies nach der Rückweisung durch den Nationalrat von Grund auf neu. Damit beginnt auch unser Engagement für eine wirksame Klimapolitik von Neuem: Wir fordern klare Rahmenbedingungen, die den Werkplatz Schweiz stärken, klimafreundliches Wirtschaften voranbringen und helfen den Ausstoss von Treibhausgasen durch geeignete Massnahmen zu senken. Die erforderlichen Technologien existieren bereits, nutzen wir die Chance.

***

Weitere Informationen zur CO2-Gesetzesrevision

Medienmitteilung vom 11.12.2018:

«Nationalrat verweigert sich der Realität – Neustart der Revision CO2-Gesetz»

Nationalrat verweigert sich der Realität – Neustart der Revision CO2-Gesetz

Die Debatte über die Totalrevision des CO2-Gesetzes hat deutlich gemacht: Der Nationalrat ignoriert die Aussagen des Weltklimarats. Bereits der Vorschlag des Bundesrats war in wesentlichen Punkten unzureichend, nun ist dieser weiter abgeschwächt worden. Nach der Ratsmehrheit soll die Schweiz ihre Treibhausgase vollständig im Ausland reduzieren dürfen, zudem fehlen griffige Massnahmen im Gebäudebereich und beim Verkehr. Dass der Nationalrat in der Schlussabstimmung das Gesetz zurückgewiesen hat, ermöglicht einen Neustart.

Nun ist es am Ständerat, im CO2-Gesetz wirksamen Klimaschutz zu verankern. Nur ein ambitioniertes Gesetz kann den Innovationsplatz Schweiz sichern. Dazu braucht es zwingend Schritte, CO2-Emissionen vor allem im Inland zu reduzieren. Diese Forderung macht wirtschaftlich Sinn und wird auch von einer grossen Mehrheit der Schweizer Bevölkerung unterstützt, wie eine aktuelle Umfrage von gfs-zürich zeigt.

«Der Ständerat muss die Erkenntnisse der Wissenschaft und die Anliegen der Bevölkerung beim Klimaschutz ernst nehmen. Dazu braucht es ein ambitioniertes Inlandziel von mindestens minus 40%. Das fördert Investitionen im Inland und ermöglicht es, unsere Infrastrukturen für die Zukunft zu rüsten. So wird die Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft gestärkt», sagt Christian Zeyer, Geschäftsführer von swisscleantech.

Deutliche CO2-Reduktion ist möglich

Ein neuer Bericht des Forschungsunternehmens econcept zeigt, dass in der Schweiz bis 2030 Inlandreduktionen von minus 48% machbar und wirtschaftlich vorteilhaft sind. Das grösste Potenzial besteht bei Gebäuden und Verkehr. In diesen Bereichen zählt die Schweiz zu den Ländern mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen in Europa. Viele EU-Staaten haben in diesen Sektoren bereits ambitionierte Ziele beschlossen.

«Mit einer ehrgeizigen Klimapolitik kann die Schweiz ihre Pionierrolle im Bereich klimafreundlicher Technologien behaupten. Ohne verstärkte Massnahmen im Gebäude- und Verkehrsbereich riskiert die Schweiz, zum Schlusslicht in Europa zu werden», so Zeyer.

***

Weitere Informationen

Nationalratsentscheidungen und swisscleantech Forderungen zur CO2-Gesetzesrevision

Inlandziel

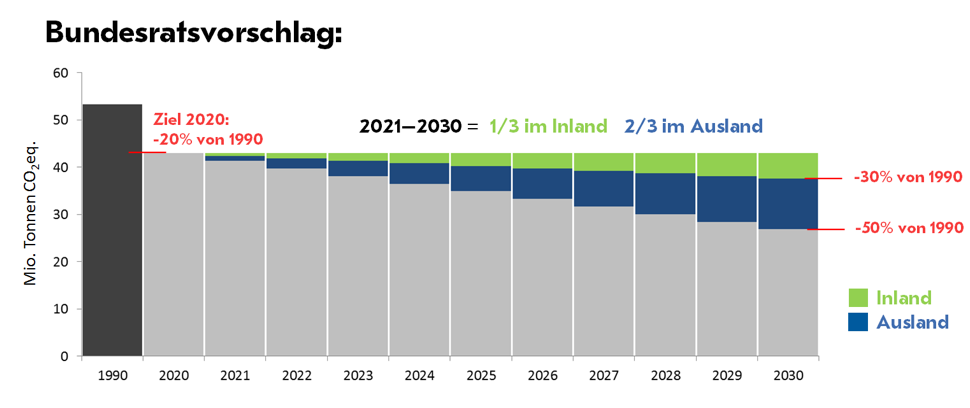

- Der Bundesrat schlägt ein 2030-Gesamtziel der CO2-Reduktion von minus 50% vor, davon ein Inlandziel von minus 30%.

- Der Nationalrat hat das Inlandziel aus dem Gesetz gestrichen.

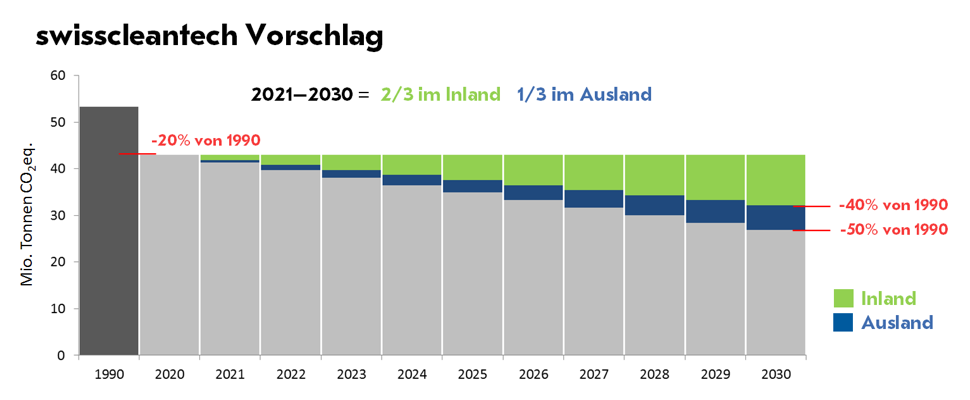

- swisscleantech fordert ein Inlandziel von mindestens minus 40%, (mehr Infos). So werden Investitionen im Inland gesichert, die Infrastrukturen für die Zukunft fit gemacht und die Risiken durch Auslandzertifikate verringert.

CO2-Abgabe

- Der Bundesrat schlägt vor, den Abgabesatz auf maximal CHF 210 zu erhöhen, wenn Zwischenziele nicht erreicht werden.

- Der Nationalrat hat entschieden, dass der Abgabesatz auf nur max. CHF 210 erhöht werden soll.

- swisscleantech unterstützt den Bundesratsvorschlag, denn die CO2-Abgabe hat sich als marktwirtschaftliches Instrument zur Senkung der CO2-Emissionen bewährt.

Zielvereinbarungen

- Der Bundesrat schlägt vor, dass sich gewisse Unternehmen weiterhin von der CO2-Abgabe befreien können, wenn sie sich verpflichten, wirtschaftliche Klimaschutzmassnahmen umzusetzen.

- Der Nationalrat hat entschieden, dass es allen Unternehmen möglich sein soll, eine solche Verpflichtung einzugehen.

- swisscleantech unterstützt die Öffnung für alle Unternehmen, aber unter der Bedingung, dass die CO2-Abgabe gemäss Bundesrat erhöht wird. Mehr Infos

Gebäudesektor

- Der Bundesrat schlägt für den Gebäudesektor ein Reduktionsziel von 50% bis 2030 vor. Wird das Ziel verfehlt, sollen Emissionsgrenzwertes von 6 kg pro m2Gebäudefläche eingeführt werden. Das Gebäudeprogram, soll 2025 auslaufen.

- Der Nationalrat hat nun entschieden, das Gebäudeziel zu streichen und einen Grenzwert von 20 kg pro m2Gebäudefläche ab 2026 einzuführen, welcher in Zehnjahresschritten um 5 kg abgesenkt wird. Er hat zudem festgelegt, das Gebäudeprogramm bis 2030 weiterzuführen.

- Swisscleantech fordert die Einführung eines Grenzwertes schon ab 2021, welcher kontinuierlich absinken soll. Zudem soll das Gebäudeprogramm weitergeführt werden. Mehr Infos

Verkehrssektor

- Der Bundesrat schlägt vor, die Effizienzziele für Neuwagen der EU zu übernehmen. Er will diese jedoch erst 2024 vollständig übernehmen. Ausserdem sieht er zusätzliche Ausnahmeregelungen vor, welche die Vorgaben abschwächen.

- Der Nationalrat hat nun diesen Vorschlag angenommen.

- swisscleantech begrüsst die Weiterführung der Emissionsvorschriften für Fahrzeuge, fordert aber ambitioniertere Zielvorgaben und die Abschaffung von Ausnahme- und Übergangsregelungen, welche die Zielvorgaben abschwächen.

Note ungenügend – neue Studie zeigt: Schweiz gerät ohne Inlandziel ins Abseits

Der Nationalrat hat mit dem Entscheid gegen ein Inlandziel die Aussagen des Weltklimarat ignoriert. Dieser stellt klar: Um die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu beschränken, müssen global bis 2050 Emissionen auf «Netto-Null» reduziert werden. Auslandzertifikate können das Inlandziel nicht ersetzen – eigene Reduktionen sind das, was letztlich zählt.

Selbst das vom Bundesrat vorgeschlagene Inlandziel von minus 30% wäre nicht ambitioniert gewesen, dies verdeutlicht ein neuer Bericht des Forschungsunternehmens econcept. Bereits eine Trendfortsetzung, ohne zusätzliche Massnahmen, führt zu einer Reduktion von rund 29% bis 2030. Die Studie zeigt, dass für die Schweiz bis 2030 Inlandreduktionen von minus 48% machbar und wirtschaftlich vorteilhaft sind.

«Auf ein Klimaziel zu verzichten, ist unakzeptabel. Damit isoliert sich die Schweiz. Es ist am Ständerat, diesen Entscheid zu korrigieren. Und griffige Massnahmen wie die Erhöhung der CO2-Abgabe müssen jetzt im Gesetz verankert werden», sagt Christian Zeyer, Geschäftsführer swisscleantech.

Europäische Länder mit hohen Inlandzielen

Wirtschaftlich starke europäische Länder wie Deutschland, Schweden, Grossbritannien oder die Niederlande haben sich hohe Inlandreduktionsziele von 49-55% gesetzt und die nötigen Massnahmen zum Teil bereits beschlossen. Auch die EU hat deutlich höhere Reduktionsziele, und es laufen Bestrebungen, das Klimaziel auf minus 55% zu erhöhen.

Grosses Potenzial bei Gebäuden und Verkehr

Das grösste Potenzial, das zeigt die econcept-Studie, hat die Schweiz bei Gebäuden und Verkehr. In diesen Bereichen zählt die Schweiz zu den Ländern mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen in Europa. Viele EU-Staaten haben in diesen Sektoren ambitionierte Ziele beschlossen. Das trifft auch auf Deutschland zu: Im Gebäude- und Verkehrsbereich gelten deutlich ehrgeizigere Ziele als in der Schweiz, obwohl das Land darüber hinaus im Stromsektor den Kohle-ausstieg realisieren muss.

«Ohne verstärkte Massnahmen im Gebäude- und Verkehrsbereich, riskiert die Schweiz, zum Schlusslicht in Europa zu werden», sagt Beat Meier, Autor der econcept-Studie.

Den Innovationsstandort stärken

Der Innovationsstandort Schweiz braucht eine ehrgeizige Klimapolitik. Nur so kann die Schweiz ihre Pionierrolle im Bereich klimafreundlicher Technologien behaupten. Zudem sind verbindliche Rahmenbedingungen ein wichtiges Signal für Investitionen und sorgen dafür, die Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen.

«Wartet die Schweiz, muss sie ihre Klimaziele später verschärfen. Damit steigt das Risiko von Fehlinvestitionen in CO2-intensive Infrastrukturen und Technologien. Und auch die Gefahr wächst, dass nach 2030 in deutlich kürzerer Zeit und mit höheren Kosten schnelle Strukturveränderungen durchgesetzt werden müssen», so Beat Meier.

Die Schweiz braucht eine Klimavision

In der zentralen Klimafrage fehlt es in der Schweiz an einer Vision, das macht der Verzicht auf ein Inlandziel deutlich. Ganz anders in Deutschland: Das ambitionierte Inlandziel soll explizit eine Strategie zur Modernisierung der Volkswirtschaft sein, damit die deutsche Wirtschaft auch in einer sich dekarbonisierenden Welt wettbewerbsfähig bleibt.

«In der Klimapolitik braucht die Schweiz den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konsens, über Parteigrenzen hinweg. Das haben Schweden und die Niederlande vorgemacht. Hier wurden ambitionierte Klimapakete von einer sehr breiten Koalition von links bis rechts verabschiedet», so Zeyer von swisscleantech.

Der fehlende Konsens in der Klimapolitik zeigt sich auch darin, dass die Schweiz über kein klares Langzeitziel verfügt. Die Schweiz will bis 2050 ihre Emissionen etwa um 70-85% senken, wobei auch Auslandzertifikate angerechnet werden sollen. Im Kontrast dazu hat die EU letzte Woche einen neuen Langzeitplan veröffentlicht. Darin wird explizit ein Szenario dargelegt, um bis 2050 die Emissionen auf netto-null zu reduzieren.

***

Zusatzinformationen

2030 Inlandreduktionsziele Europäischer Länder*

*Zahlen gemäss econcept-Studie, S. 46

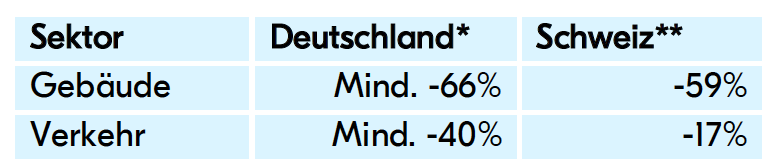

Vergleich der 2030-Reduktionsziele von Deutschland und der Schweiz in den Sektoren Gebäude und Verkehr

*Zahlen gemäss econcept-Studie, S. 50 **Zahlen von swisscleantech berechnet anhand Bundesratsbotschaft zum CO2-Gesetz, S.95

Entscheid des Europaparlamentes zum 55%-Ziel

Siehe econcept-Studie S. 47 oder direkt hier

EU Langzeitstudie für 2050-Ziel

Kommunikation vom 28.11.2018 der Kommission an EU Parlament und Rat

Schweizer Langzeitziel

Kommuniziert im Schweizer NDC: „The Government of Switzerland has formulated an indicative goal to reduce emissions by 2050 by 70 to 85 percent compared to 1990 including use of international credits as well”

Studie zeigt Schweiz kann Emissionen bis 2030 mindestens 48% senken

Die Schweiz hat mit dem Pariser Klimaabkommen das Ziel bekräftigt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu beschränken. Der im Oktober publizierte IPCC-Spezialbericht («1.5 Grad-Bericht») zeigt die erforderlichen Anstrengungen auf, um gravierende Auswirkung zu verhindern. Konkret müssen die globalen CO2Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 45% gesenkt und bis 2050 auf «Netto-Null» reduziert werden.

Die im Auftrag von swisscleantech durchgeführte Studie des Forschungsunternehmens econcept zeigt, wie wenig ambitioniert ein Schweizer Inlandziel von minus 30% ist. Bereits eine Trendfortsetzung erreicht eine Reduktion von rund 29% bis 2030 (Szenario WWB = weiter wie bisher). Der Bericht zeigt auch, dass die Schweiz bis 2030 Inlandreduktionen von minus 48% technisch machbar und wirtschaftlich vorteilhaft sind (Szenario Paris<2).

Grosse Potenziale im Gebäude- und Verkehrssektor

Das grösste Potenzial, das zeigt die econcept-Studie, hat die Schweiz bei Gebäuden und Verkehr. In diesen Bereichen zählt die Schweiz zu den Ländern mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen in Europa. Viele EU-Staaten haben in diesen Sektoren trotz bereits niedrigeren pro-Kopf Emissionen ambitionierte Ziele beschlossen. Das trifft auch auf Deutschland zu: Im Gebäude- und Verkehrsbereich gelten deutlich ehrgeizigere Ziele als in der Schweiz, obwohl das Land darüber hinaus im Stromsektor den Kohleausstieg realisieren muss.

Wirtschaftlich starke europäischer Länder wie Deutschland, Schweden, Grossbritannien oder die Niederlande haben sich sehr hohe Inlandreduktionsziele von 49-55% gesetzt und die nötigen Massnahmen zum Teil bereits beschlossen. Auch die EU hat deutlich höhere Reduktionsziele, und es laufen Bestrebungen, das Klimaziel auf minus 55% zu erhöhen.

Die Studie warnt, dass ein Zuwarten mit späterer Verschärfung der Zielsetzung zu häufigeren Fehlentscheidungen mit Investitionen in CO2 -intensive Infrastrukturen und Technologien. Dies erhöht auch das Risiko, dass nach 2030 in deutlich kürzerer Zeit und mit höheren Kosten schnelle Strukturveränderungen durchgesetzt werden müssen.

Die Vorteile einer Pionierrolle im Bereich der klimafreundlichen Technologien für den Innovationsstandort Schweiz sind auf eine ambitionierte Klimapolitik angewiesen.

Download

Econcept-Studie: «Überprüfung der Schweizer Klimaziele nach dem 1.5-Grad-Bericht des Weltklimarats»

Schweizer Bevölkerung will CO2 im Inland reduzieren

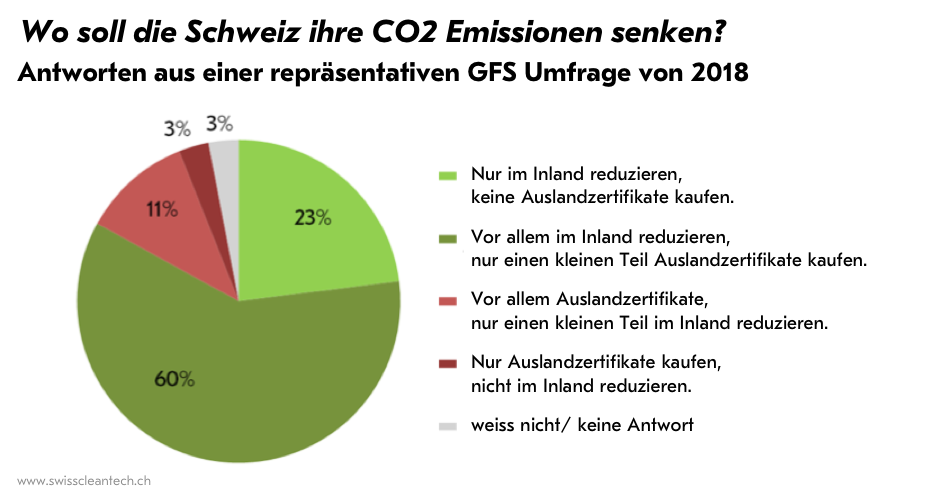

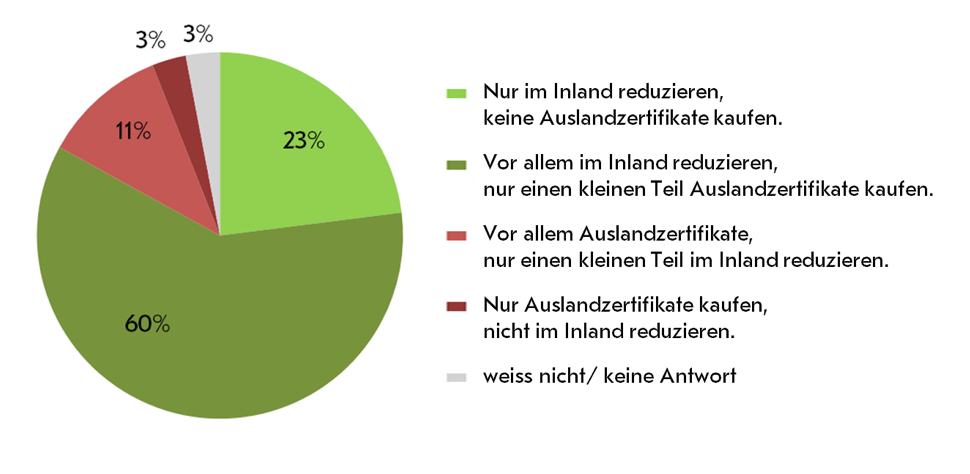

In der laufenden Totalrevision des CO2-Gesetzes werden die Weichen für die Schweizer Klimapolitik gestellt. In der Frage, wie ambitioniert die Klimaziele sein sollen, hat die Schweizer Bevölkerung eine klare Haltung: 83% sind der Meinung, dass die Schweiz den CO2-Ausstoss ausschliesslich (23%) oder vor allem im Inland (60%) senken soll.

Schweizerinnen und Schweizer beurteilen Auslandzertifikate skeptisch, das zeigt die im Rahmen der Univox-Umwelt-Langzeitbefragung von gfs-zürich durchgeführte Erhebung. Nur 14% der Befragten wollen die Treibhausgase primär oder ausschliesslich im Ausland reduzieren. Damit bezieht die Bevölkerung eine deutlich andere Position als der Bundesrat. Dieser schlägt für das CO2-Gesetz vor, zwei Drittel der erforderlichen CO2-Reduktion mit Auslandzertifikaten zu decken.

Die Ergebnisse der gfs-Studie stützen die Haltung von swisscleantech. Der Verband setzt sich konsequent für eine ambitionierte Klimapolitik und ein höheres Inlandziel ein. Günstige Potentiale zur Reduktion der Inland-Emissionen sind vorhanden, die dafür nötigen Technologien stehen bereit. Hingegen ist der Kauf von Auslandzertifikaten aus ökonomischen und ökologischen Gründen problematisch: Wie eine Studie von swisscleantech zeigt, sind die Auslandszertifikate, welche die Schweiz zur CO2-Reduktion in den vergangenen Jahren eingesetzt hat, nur zum Teil klimawirksam.

Weitere Informationen:

- Bericht des Nachrichtenmagazin 10vor10

- Gesamte Univox-Studie von gfs-zürich

Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche

In einer Einleitung erläuterte Raphael Fasko von der Rytec AG den Begriff „Kreislaufwirtschaft“ und stellte die verschiedenen Strategien und Wirtschaftsmodelle der Kreislaufwirtschaft vor.

Freddy Baumeler von der Climatex AG sprach darüber, wie die Cradle to Cradle™ zertifizierte Textilproduktion von Climatex mit der Kreislaufwirtschaft zusammenhängt und stellte verschiedene innovative Stoffe vor. Zum Beispiel „Lifeguard“, ein feuerabweisender Stoff aus biologisch abbaubaren Materialien. Besonders eindrücklich war für das Publikum auch das Textil „Dualcycle“, ein Stoff, der mehr als einmal genutzt werden kann. Dahinter steckt die sogenannte textile Schraube, die technisches und natürliches Material verbindet. So kann der Stoff leicht wieder in seine Einzelteile zersetzt werden, um diese dann weiter zu verwenden. Um den Kreislauf nun vollständig schliessen zu können, wäre es jedoch nötig, dass die Produktehersteller und –nutzer die Textile auch wieder an den Textilhersteller Climatex zurückgeben, räumte Baumeler ein. Er betonte dabei auch die Bedeutung von regulatorischen Vorgaben.

Hendrikus van Es von Schoeller Textiles erläuterte die Kreislaufwirtschaft mit einem Partnernetzwerk. Durch solche Zusammenarbeiten könne einfacher garantiert werden, dass der Kreislauf geschlossen werde. Zum Beispiel haben sie zusammen mit fünf weiteren Unternehmen ein komplettes Bekleidungskonzept entwickelt – von der Herstellung bis zum Recycling. Das Innovative am Design: Die Kleidung ist zusammengenäht mit einem Garn, das sich in der Mikrowelle auflöst, sodass die Einzelteile recycelt werden können. Ein weiterer interessanter Pilotversuch, den van Es vorstellte, ist ein T-Shirt, das zu 100% aus recycelten Kleidern besteht.

Bei bardusch wird Textil nicht als Produkt, sondern als Dienstleistung angeboten, so Hansruedi Brunner. Sie produzieren die Kleider nach Kundenwunsch, vermieten sie an die Kunden und waschen und reparieren die Kleider in ihren Wäschereien. Somit entstehe eine effiziente Rohstoffnutzung, da die Kleider so lange wie möglich genutzt werden. Die Einnahmen des Unternehmens steigen dabei mit der Langlebigkeit der Textilien und die Waschmittellieferanten werden nicht nach Waschmittelmenge, sondern nach Leistung bezahlt – ersteres schaffe Anreize für bardusch, die Langlebigkeit der Kleidung bereits beim Design zu berücksichtigen, zweiteres bringe die Lieferanten dazu, den Gebrauch von Waschmitteln möglichst gering zu halten.

Bei den anschliessenden Diskussionsrunden konnten sich die Teilnehmenden über das Gehörte austauschen und ihre eigenen Praxiserfahrungen einbringen.

Download der Präsentationen (nur für Teilnehmende der Veranstaltungsreihe)

Weltklimakonferenz: Wichtige Entscheide stehen an

Der Hitzesommer 2018 zeigt, wie die Auswirkungen des Klimawandels spürbar zunehmen. Der Weltklimarat IPCC verdeutlicht in seinem im Oktober veröffentlichten Bericht, dass alle Länder ihre nationalen Pariser Ziele deutlich erhöhen müssen.

Damit das Paris-Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, wenn möglich auf 1.5 Grad zu limitieren, erreicht werden kann, braucht es ein solides Regelwerk. Besonders wichtig sind die Regeln zur Überprüfung der Klimaziele der Länder. Im Rahmen des Talanoa-Dialogs werden Länder aufgefordert, ihre Ziele zu verstärken.

Wichtig für die Schweiz sind zudem die Regeln zum Handel mit Emissionsreduktionen (Artikel 6). Es ist sehr unwahrscheinlich, dass in Polen dazu solide und detaillierte Regeln verabschiedet werden. Dazu ist die Ausgangslage zu komplex und es fehlt am politischen Willen. Zu erwarten sind allgemein formulierte Richtlinien und die Beschliessung eines Arbeitsprogrammes. Es wird also noch Jahre dauern, bis dazu Details ausgearbeitet werden.

Trotz den damit verbunden Risiken für die Schweiz will der Bundesrat im Rahmen der Totalrevision des CO2-Gesetzes bis 2030 zwei Drittel der benötigten Reduktionen durch Auslandzertifikate decken. Dies, obwohl die Bevölkerung sich klar für mehr Reduktionen im Inland ausspricht, wie eine aktuelle Befragung zeigt.

Es liegt jetzt in den Händen des Nationalrates, im Sinne der Schweizer Bevölkerung ein höheres Inlandziel im CO2-Gesetz zu verankern. Eine Abschaffung des Inlandziels und damit eine noch höhere Anzahl der Auslandertifikate wären aufgrund der Kosten und Qualitätsrisiken nicht verantwortlich.

Revision CO2-Gesetz: Klimaschutz muss im Inland Priorität haben

Am 3. Dezember nimmt der Nationalrat die Debatte über die Totalrevision des CO2-Gesetzes auf. Der Bundesrat schlägt vor, dass die Schweizer Emissionen bis 2030 jährlich nur noch um 1% sinken sollen. Das ist deutlich weniger, als die Reduktion, die in den letzten Jahren erreicht wurde, und angesichts der neusten Erkenntnisse der Klimawissenschaft ungenügend. Sollen der Klimawandel und das Risiko für extreme Wetterereignisse begrenzt werden, müssen die weltweiten Emissionen bis 2050 auf null reduziert werden.

«Ein Inlandziel von mindestens minus 40% ist ein starkes Signal für Investitionen im Inland und sorgt dafür, die Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen», sagt Christian Zeyer, Geschäftsführer von swisscleantech. «Ein ambitioniertes CO2-Gesetz fördert die Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft. Wichtige Handelspartner der Schweiz haben bereits deutlich ambitioniertere Ziele.»

Stattdessen sollen laut Bundesrat zwei Drittel der Reduktionen im Ausland gekauft werden. Dies widerspricht dem Wunsch der Bevölkerung. Über 80% sind der Meinung, dass die Schweiz den CO2-Ausstoss ausschliesslich oder vor allem im Inland senken soll. Das zeigt eine aktuelle und repräsentative Befragung von gfs-zürich.

«Die Mittel, um die Emissionen im Inland wirksam zu reduzieren, sind vorhanden», so Zeyer. «Gewerbe und Industrie in der Schweiz stehen bereit. Was es braucht, sind griffige, verlässliche Rahmenbedingungen. Diese sorgen dafür, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt.»

Welche Art von Auslandzertifikaten nach 2020 zur Verfügung stehen wird, ist zudem unklar. An der UN-Klimakonferenz (COP24), die nächste Woche in Katowice, Polen, beginnt, wird über die Regeln verhandelt. Es ist unwahrscheinlich, dass bald solide und detaillierte Regeln verabschiedet werden. Dazu ist die Ausgangslage zu komplex und es fehlt am politischen Willen, was zu Risiken führt. Ein ambitioniertes Inlandziel reduziert hingegen den Mittelabfluss und stärkt letztlich den Wirtschaftsstandort Schweiz.

***

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zur CO2Gesetzesrevision

Schweizer Klimaziel 2030

Der Bundesrat schlägt bis 2030 eine CO2-Reduktion um 50% gegenüber 1990 vor. Für 2020 gilt ein Reduktionziel von minus 20%. Für 2030 soll neu ein Reduktionziel von minus 30% gelten. Das heisst: Im Inland sollen die Emissionen zwischen 2021 und 2030 um 10% oder jährlich um 1% sinken. Grösser ist der Teil der beabsichtigten CO2-Reduktion im Ausland: Bis 2030 sollen mit Auslandzertifikaten 20% reduziert werden. Nach dem Vorschlag des Bundesrats entfallen damit ein Drittel der CO2-Reduktion auf das Inland und zwei Drittel auf das Ausland.

swisscleantech fordert, das CO2-Ziel im Inland um 20% zu erhöhen, also von minus 20% im Jahr 2020 auf minus 40% in 2030. Im Ausland sollen zusätzliche 10% der Emissionen gesenkt werden. Das heisst, dass die CO2-Reduktion zu zwei Dritteln im Inland und zu einem Drittel im Ausland erfolgen soll.

Wo die Schweiz ihre CO2-Emissionen senken soll: Umfrage gfs-zürich

Die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist der Meinung, dass die Schweiz den CO2-Ausstoss ausschliesslich (23%) oder vor allem im Inland (60%) senken soll. Dies zeigt die repräsentative Befragung von gfs-zürich, für die zwischen August und September 2018 insgesamt 1015 Personen befragt wurden.

Qualität der Auslandzertifikate

swisscleantech Studie: Chancen und Risiken beim Kauf von Emissionsminderungen im Ausland

swisscleantech Forderungen

Mit diesen Forderungen setzt sich swisscleantech beim CO2-Gesetz dafür ein, dass der Klimawandel wirksam begrenzt wird:

- Inlandziel erhöhen: Es braucht ein Inlandziel von mindestens minus 40%. So werden Investitionen im Inland gesichert und die Infrastruktur für die Zukunft fit gemacht. Die Reduktion über Auslandzertifikate birgt erhebliche Qualitätsrisiken und ist längerfristig mit steigenden Kosten verbunden.

- CO2-Abgabe erhöhen: Die CO2-Abgabe hat sich als marktwirtschaftliches Instrument zur Senkung der CO2-Emissionen bewährt. Der Vorschlag des Bundesrats, den Abgabesatz auf maximal CHF 210 zu erhöhen, wenn Zwischenziele nicht erreicht werden, ist deshalb sinnvoll.

- Gebäudesanierungen ankurbeln: Im Gebäudebereich liegen weiterhin grosse Effizienzpotenziale brach. Heute wird nur 1% des Gebäudeparks energetisch saniert. Die Sanierungsrate sollte verdoppelt werden. Dazu braucht es die Einführung von CO2-Grenzwerten ab 2021 für beheizte und gekühlte Gebäude. Zudem soll das Gebäudeprogramm weitergeführt werden.